お宮参りとお食い初めは一緒でOK?メリットと注意すべきポイント

赤ちゃんが生まれてまもなく行われるイベントとしては「お宮参り」と「お食い初め」がありますね。この2つをまとめて一緒にやれないかな…と思っているご両親も多いのではないでしょうか?

お宮参りとお食い初めとは

まずは「お宮参り」と「お食い初め」それぞれのイベントの成り立ちや意味について、カンタンに知っておきましょう。

お宮参り

お宮参り(おみやまいり)とは、赤ちゃんが無事生まれたことを産土神(うぶすながみ・土地の縁ある神様)に感謝し、これからの健やかな成長を祈るお祝いです。赤ちゃんとご家族が近所の神社(または縁のある神社や寺院)にお詣りをしたり、神主さんに祈祷(きとう)をしてもらったりします。

お宮参りを行う時期は地域によって差もありますが、一般的に生後1ヶ月前後とされています。ただしこれはあくまでも目安であり、前倒し・後倒しにしても特に問題はありません。

お食い初め

お食い初め(おくいぞめ)とは、家族が赤ちゃんを抱っこして食べ物を食べる真似をさせる行事です。お食い初め=初めて食べる、という意味であり、初めての食事(離乳食)を大切に食べることで一生食べ物に困らないように、飢えないように…という願いが込められています。

お食い初めを行う時期も地域によって差があるのですが、一般的には生後100日~120日程度に行うことが多いです。そのためお食い初めのことを「百日祝い(ひゃくにちいわい)」と呼ぶ地域もあります。

お宮参りとお食い初めは一緒で良い?3つのメリット

さてお宮参りとお食い初めは一緒にやってしまってOKなのかどうか?という点について、結論から言うと「基本的にはOK」です!

お宮参りは上でも解説したとおり生後1ヶ月頃に行うイベントですが、これはあくまでも目安であり、多少前後する人は多いもの。また元々、お宮参りと百日祝いをまとめて行う地域もあります。

またお宮参りとお食い初めをまとめて行うことには、次のようなメリットもあるのです。

1.赤ちゃんやママの体調が安定しやすい

生まれて間もない頃の赤ちゃんの体調は不安定なもの。また産後直後のママの体もまだ回復していないことが多いですし、慣れない育児でヘトヘトになっているママがほとんどではないでしょうか。

赤ちゃんの体調は、やはり生後1ヶ月頃に比べれば3ヶ月に入ってからの方が安定しやすいですし、まとめて眠ることができるようになる子が多いのもその頃。長時間のお出かけ等も行いやすくなります。

赤ちゃんにとっての初めてのイベントを、赤ちゃんも家族も皆でニコニコ過ごしたい…そう考えるご家庭にとって、お宮参りとお食い初めをまとめて生後3ヶ月~4ヶ月頃に行うというのはメリットが大きいのです。

2.両家の家族が集まれる

昔の「お宮参り」は夫側の家族が主催して行われるイベントでした。そのため地域によっては赤ちゃんの母親が不参加だったり、母親側の祖父・祖母が参加しないことが普通、ということも多かったのです。

しかし最近では「お宮参り」や「お食い初め」は家族全員のイベントとして考えられるようになりました。また核家族化が進むことで、お宮参りやお食い初めはそれぞれのおじいちゃんおばあちゃんとパパママ・赤ちゃんが一同に集まれる大切な機会ともなったのです。

とは言え、生後1ヶ月でお宮参り、その2ヶ月後にはお食い初め…となると、赤ちゃんのおじいちゃまおばあちゃまが遠方の場合には大変です。またパパママのスケジュールがなかなか空かないご家庭もあることでしょう。

お宮参りとお食い初めをひとまとめにすれば、両家のご家族が集まれるような日程作りもラクになるはず。「みんなでお祝いをしたい!」と考える人にも、「お宮参り+お食い初め」という考え方は理にかなっているのです。

3.イベントのコストを抑えられる

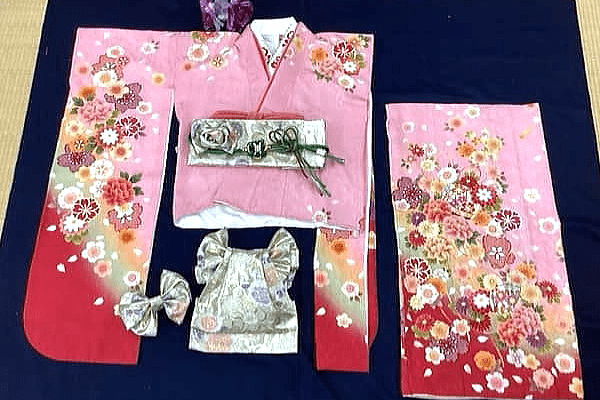

お宮参りの際には、赤ちゃんもご家族もフォーマルな装いをするのが鉄則です。赤ちゃんはベビードレスに祝着を重ね、ご家族も準礼装または略礼装のスタイルで装います。百日祝いの際には、赤ちゃんは色つきの小袖、ご家族も略礼装スタイルで臨むのが一般的です。

つまりお宮参りと百日祝をそれぞれ行うと、その分だけお衣装にもお金がかかる、ということに。また家族が集まればそれぞれの日にお祝いの席も設けますし、記念撮影等も行いますよね。

お宮参りと百日祝い(お食い初め)を一度にまとめてしまえば、服装や食事、撮影などにかかるコストを抑えることにも繋がります。「お祝い事はキチンとしたいけど、あまりお金がかかりすぎるのは困る」というご家庭にも、「お宮参り+百日祝い」というやり方は助かるわけです。

お宮参りとお食い初めを一緒にやりたい場合の注意点

お宮参りとお食い初めを一緒にやることは、上でも解説したとおり「基本的には」OKです。しかしご家庭や地域によってはNGとなることも。またお宮参りとお食い初めを一緒にやる場合の注意点もあるので、しっかりチェックしておきましょう。

1.両家の意向や地域ルールをしっかり確認!

お宮参りやお食い初めは、地域性のとても強いイベントです。つまり卒業式等のように「みんな大体こうしてる」という全国統一のルールというより、その地域ごとのローカルルールが今でも強く残っています。

例えばある地域では、現在でも生後七日で近隣の神社でお詣りを済ませることを「お宮参り」としています(ただし御参りは短時間)。また地域によっては母親が現在も参加無しで、父方の祖母が赤ちゃんを抱っこすることを基本とするところもある位です。

そのため「お宮参りとお食い初めを一緒にやって良いか」という件については、パパママ両方の意見だけでなく、両方の実家のおじいちゃま・おばあちゃまの意向もよく確認することを強くおすすめします。「一緒にやっても大丈夫だろう」と気軽に考えていたら、ご主人の地元では皆が地域独自のお祝いをやることに決まっていた…といったトラブルが起こるケースも珍しくないのです。

2.和装の「汚れ対策」をしっかりと

お宮参りとお食い初めを一緒にやる場合、一日の日程は「神社で祈祷(または御参り)」→「写真撮影」→「お食事会」となることが多いもの。つまり、赤ちゃんやママ、おばあちゃまが和装のままお祝いのお食事の席につくことになります。

ここで気をつけておきたいのが、着物の汚れ対策です。正絹(シルク)でできているフォーマル向けの着物は、汚したりシミを作るとご自宅で洗うことができません。特に赤ちゃんはヨダレや母乳のシミを付けやすいので、大きめのスタイ等でしっかりとカバーを。またママもお食事時には大きいハンカチ等で前面をカバーした方が、万一の汚れを防げます。

3.スケジュールはコンパクトに

お宮参りとお食い初めをまとめてやろうとすると、どうしても一日のスケジュールが長丁場になってしまいがちです。おむつ交換・授乳などを必要とする赤ちゃんやママの体力面での負担もそれだけ大きくなります。

あれもこれもと欲張らず、撮影等はできるだけ短時間に。また宴会の席も短めに切り上げる等、コンパクトに予定をまとめることを意識しましょう。

おわりに

お宮参りとお食い初めを一緒にやって良いのかどうかについてわかりやすくまとめてみましたが、情報はお役に立ちそうでしょうか?『きもの創夢』では、お宮参りやお食い初めの着物の装いやトラブルについてのご質問・ご相談も受け付けています。わからないことや心配なことがありましたら、お気軽にご相談くださいね。