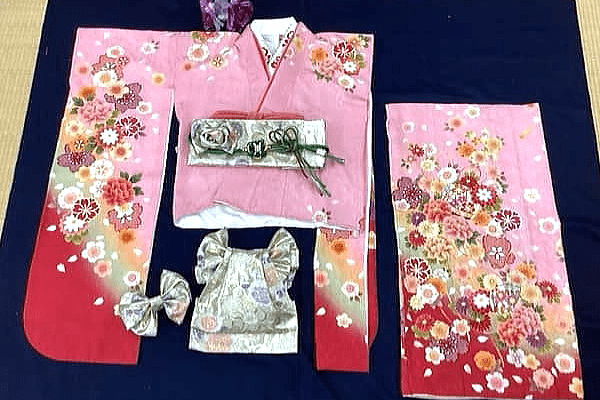

一度着た着物のお手入れは方法は?5つのポイントを解説!

着物ブームの到来によって、お正月や成人式等の特別なとき以外にも着物を楽しむ人が増えてきました。でもその分「一度着た着物のお手入れはどうしたら良い?」「一度着た着物はクリーニングすべき?」といった疑問を持ったり、悩んだりする人も多いようです。

着物の中に一般的な洋服とは違って、水洗いができなかったり、とてもデリケートな作りのものもあります。それでも一度着た着物を丁寧にお手入れすれば、キレイな状態を長持ちさせることができるんですよ。

着た着物は「陰干し」が基本

着用した着物のお手入れの基本は「陰干し(かげぼし)」です。陰干しとは、直射日光(太陽の光に直接あてること)を避けて、風通しの良い場所に着物を干すことを言います。「陰(かげ)=日の当たらない部分)」で干すから「陰干し」というわけですね。

陰干しをする理由

一度着た着物には、思っているよりたくさんの水分が含まれています。私達が着用中にかいた「汗」を吸い込んで、着物の中は軽く湿ったり蒸れたりしている状態なんです。

水分が溜まったままの状態で着物を保管すると、次のようなトラブルが起きやすくなってしまいます。

- カビが生えやすくなる

- 虫害(虫食い)のトラブルが増える

- 着物の変色(黄変)が起きやすい 等

このようなトラブルを起こさないためには、陰干しをして繊維の中に溜め込んだ水分を飛ばし、サッパリとさせることが大切。一度着た着物には、この「陰干し」というお手入れがとても大切なのです。

陰干しの方法

陰干しは次のような方法で行います。

【場所選び】

着物の干す場所は以下のようなところが理想的です。

- 室外の場合は、直射日光があたらず、風通しの良い場所

- 室内の場合は、窓からの直射日光が着物にあたらない場所

- 着物を和装ハンガーか物干しにかけて、裾が丸まらない場所

直射日光が当たる場所がなぜだめか?というと、着物が色あせてしまいやすいためです。特に赤や黒などの着物は、あっとうまに色が灼けて薄くなってしまうことも!

一度日焼けして色あせしたら、ご家庭では元に戻すことができません。十分に気をつけてくださいね。

【天候・湿度】

天候・湿度についても気を配りましょう。

- 室外の場合、晴れているか明るい曇で湿度が低いこと

- 天候が上記に当たらない場合は部屋干しに切り替える

- 室内で湿度が高い場合は、エアコン等を使って湿度を下げる

【陰干しの手順】

- 決めた場所に和装専用ハンガーか物干しを使って着物をかけます。

- 室外の場合は9時~15時頃まで着物を干します。

- 室内の場合は夜干ししても構いませんが、湿度調整を行います。

- 一回の着用で1日~2日以上、汗をかいた場合等は3日~4日程度の陰干しを行って、水分を完全に飛ばします。

着物の汚れをチェックする

一度着た着物には、気づかないうちに様々な汚れが付いているものです。

着物を陰干しする前には明るい場所で入念に、陰干し中にも細かな部分をチェックして、気づかない汚れが無いかどうか確認しましょう。

着物につく汚れとは?

着物に付きやすい汚れには次のようなものがあります。

- 食べ物・飲み物のシミ

- 水ハネ、雨によるシミ(水シミ、輪ジミ)

- 泥ハネ

- 皮脂の汚れ

- 汗の汚れ

- メイクの汚れ(ファンデーション等)

どこに汚れが付きやすい?

次のような場所は特に入念に確認しましょう。

- 衿(えり、えりもと)→ ファンデーション汚れが付きやすい

- 胸元 → 食べ物のハネが飛びやすい

- 袖(そで) → 袖の裏に皮脂汚れ、水のシミ

- 裾(すそ) → 泥汚れ、泥ハネ。膝の裏あたりまで飛ぶこともある

早くに汚れを発見すれば、それだけ着物のシミ抜き等の対処もスムーズになります。

家で対処できるシミには「シミ抜き」

着物に汚れが付いている場合には、できるだけ早くシミ抜き等のお手入れをすることが大切です。

家で対処できるシミは?

ここでは着物が正絹(シルク)等、ご家庭での水洗いができない着物であるという仮定で解説します。シルクや加工していないウールは家で洗うと縮みますから、水を使ったシミ抜きはできません。

そのためベンジン等のすぐに乾く揮発油を使ってシミ抜きを行います。ベンジンで対処ができるのは、次のような「油溶性」の汚れです。

油溶性の汚れの例

- 皮脂の汚れ

- ファンデーション汚れ

- オリーブオイルのシミ

- ごま油のシミ 等

※直径1センチを越す大きなシミはご家庭で対処が難しいです。

※ご家庭でのお手入れで対処できるのは、付いてから数日以内のシミ・汚れです。時間が経ったシミ、古いシミはシミ抜きできません。

シミ抜きの方法

シミの種類が油溶性であり、なおかつ最近付いた小さめのシミであれば、次のような方法でお手入れをしていきます。

準備するもの

- ベンジン

- 柔らかい布

- 汚れても良いタオル

- 着物用のハンガー

下準備

- 窓を開けるか換気扇を回して、作業中や着物を干す間は常に換気します。

- ストーブやライター、コンロ等の火器類の使用をすべて中止します。

- ベンジンは引火性なので火事の恐れがあります。

シミ抜きの手順

- タオルを下に敷いて、着物の汚れがある部分を置きます。

- 柔らかい布にベンジンをたっぷり染み込ませます。びしょびしょになる程度に濡らすのがポイントです。

- 布で汚れがある部分をトントンと叩いていきます。

- 汚れが落ちていくので、触れているタオルや布は常に新しくキレイな面が当たるようにして動かしていきます。

- 汚れが十分に取れたら、もう一度、布をベンジンで濡らします。

- ベンジンで濡れた部分と乾いた部分の境目がよくわからなくなるように、境目(輪郭)をぼかしていきます。衿等であれば、衿を縫い目の部分まで全体的にベンジンで濡らすイメージです。

- 着物用のハンガーにかけて着物を乾かし、ベンジンの成分を飛ばします。

注意する点

※ベンジンを浸した布で「強くこする」「強く叩く」「何度も何度もこする」といった負担を着物に与えるのは絶対にNGです。着物の表面が薄く毛羽立ったり、白っぽくなる「スレ」という現象が起きることがあります。

※着物の染料・素材によってはベンジンによる色落ち・色ハゲが起きることがあります。事前の変色テストを行いましょう。

※刺繍や箔押し、ビーズ等の縫い付け、フリル・レース等、特殊な加工がある部分のシミ抜きはできません。加工が剥がれる・色落ちする・変色するといったトラブルになる可能性が高いです。

家で対処できないシミは専門店で

家で水洗いができない着物の場合、次のような汚れには家で対処をすることができません。

水性のシミ

ほとんどが水で構成されている汚れです。

- 水・雨によるシミ

- お茶やジュース等のシミ

- お酒のシミ 等

混合性のシミ

水と油が混ざった構成の汚れです。

- ラーメンのスープの汚れ

- 母乳や牛乳を含む汚れ

- ドレッシングの汚れ

また着物の素材に関わらず、次のような汚れは家での対処は難しいです。

不溶性の汚れ

油にも水にも溶けない性質の汚れです。

- ペンキの汚れ

- ボールペンの汚れ

- マスカラの汚れ

- 墨、墨汁の汚れ

- サビによる汚れ

古い汚れ

- 時間が経って乾いたシミ

- 変色したシミ

色素の強い汚れ

- ワインのシミ

- ぶどうジュースのシミ

- 紅茶のシミ 等

上のような汚れやシミが着物にある場合や、原因不明のシミについては、できるだけ早く着物に強い専門店で「シミ抜き」をしてもらいましょう。

小さなシミ、新しいシミであれば、比較的安い料金でシミ抜きが完了することも。反対に時間が経って「変色シミ」になってしまうと、着物のシミ抜き料金が高くなってしまいやすいです。

汗をかいた日は「汗抜き」

私達がかく「汗」には、水分以外にマグネシウム・ナトリウム等のミネラルが意外と多く含まれています。実はこれらのミネラルは着物の大敵なんです!

時間が経つと汗シミは「黄ばみ」になり、徐々にオレンジのシミ、茶色いシミ…と色が濃くなる「黄変(おうへん)」という変色シミになってしまいます。

このようなトラブルを起こさないためにも、一度着た着物には「汗抜き」のお手入れもしましょう。

家でできる汗抜き

- 秋、冬の屋外での着用

- 軽く暑さを感じた程度

上のような状態であれば、ご家庭での汗抜きでも対処ができます。

準備するもの

- 洗面器・バケツ等の容器

- 柔らかいタオル 数枚

- バスタオル

- 着物用のハンガー

汗抜きの手順

- 着物は下にバスタオルを敷いて、裏側に触れやすいようにして広げておきます。

- 容器に水を入れてタオルを浸し、ギュッと強くかたく絞ります。

- ワキ・背中等、汗をかきやすい部分をタオルでトントンと優しく叩いていきます。常にキレイな面が着物に触れるようにしましょう。

- 乾いたタオルでもう一度優しく叩き、水分を吸い取っていきます。

- 3日程度、しっかり陰干しします。室内の場合はエアコンで湿度調整したり、扇風機等で冷たい風をあてても良いでしょう。

本格的な汗抜き

- 夏の屋外での着用

- 冬の暖房が聞いた場所での着用

- はっきりと「暑い」と感じた

- 首に汗をかいた

- 脱いだ時に着物が湿っていた

上のような場合は、汗の量が非常に多く、汗が長襦袢を伝ってさらに着物に染み込んでいる可能性が高いと考えられます。この場合、ご家庭での汗抜きだけでは不十分となることも多いです。

長期保管前の場合には、専門店で「汗抜き」の処理をしてもらいましょう。一般的なクリーニング店(洋服向け)等だと着物の汗抜きはやらないことが多いので、悉皆屋(しっかいや:着物のお手入れの専門業者)や着物専門のクリーニング店等、着物の扱いに強いお店を選ぶことをおすすめします。

長期間の保管をする前には

上で案内をした着物のお手入れ方法は、「シーズン内にまだ着るつもりがある場合」「半年以内等に着用予定がある場合」のものです。

一度着ただけの着物でも、着物の種類によっては2~3年、あるいは10年以上も保管され続けるということは珍しくありません。このような長期保管をする場合には、保管前にきちんとしたお手入れをしておいた方が安心です。

長期保管前には「丸洗い」を

「丸洗い(きもの丸洗い)」とは、着物のドライクリーニングのことです。チリやホコリ等の細かな汚れ、比較的新しい皮脂汚れ等の油溶性の汚れを全体的に落とすことができます。

数年単位で着用予定がなかったり、次に切る予定がわからないフォーマル着物(喪服着物や留袖等)は、保管する前に「丸洗い」をしておくと安心です。

なお「かびくさい」等のカビの症状がある場合には「カビ取り」が必要ですし、上でご案内したようにシミがある場合には別途「シミ抜き」の対処が必要となります。カビ取りやシミ抜き等、全体的なお手入れが相談できるお店を選ぶと良いでしょう。

タトウ紙や除湿剤の交換を

着物をしまいこむ前には、次のようなグッズを交換しておきましょう。

タトウ紙:着物を包む紙のことです。着物をチリ・ホコリから守るだけでなく、余分な湿気を吸い取りカビなどから保護する役割もあります。2~3年に1回は交換するのが理想的です。すでに茶色いシミ等ができている場合には、できるだけ早く交換しましょう。

- 除湿剤:タトウ紙の中に入れるタイプのものと、タンスやクローゼットの中に置くタイプのものがあります。着物は「カビ」による被害が起きやすいので、除湿剤は早めに交換することが大切です。

- 防虫剤:特に正絹(シルク)の着物とウールの着物はヒメマルカツオブシムシの虫食い被害に遭いやすいです。ただ防虫剤によっては金箔等を変色させるものもあるので、着物専用のもの、着物対応と明記してある防虫剤を選んだ方が安心です。

おわりに

一度着た着物のお手入れについて、5つのポイントはなんとなく伝わったでしょうか?きちんとお手入れをしておけば、良い着物は二十年でも三十年でも長持ちします。お手入れは最初はすこし面倒かもしれませんが、慣れてしまえば結構カンタンですよ。

着物のお手入れで大切なのは「繊維に水分を残さないこと」そして「汚れを見つけたらできるだけ早く落とすこと」です!「この汚れ、ちょっと気になる…」そんな時には、昔ながらの着物のお手入れ専門店である当店「きもの創夢」にもお気軽にご相談くださいね。